福州侨厝78|台江区福州青年会大楼:左海侨领黄乃裳光耀南台

□侨厝档案

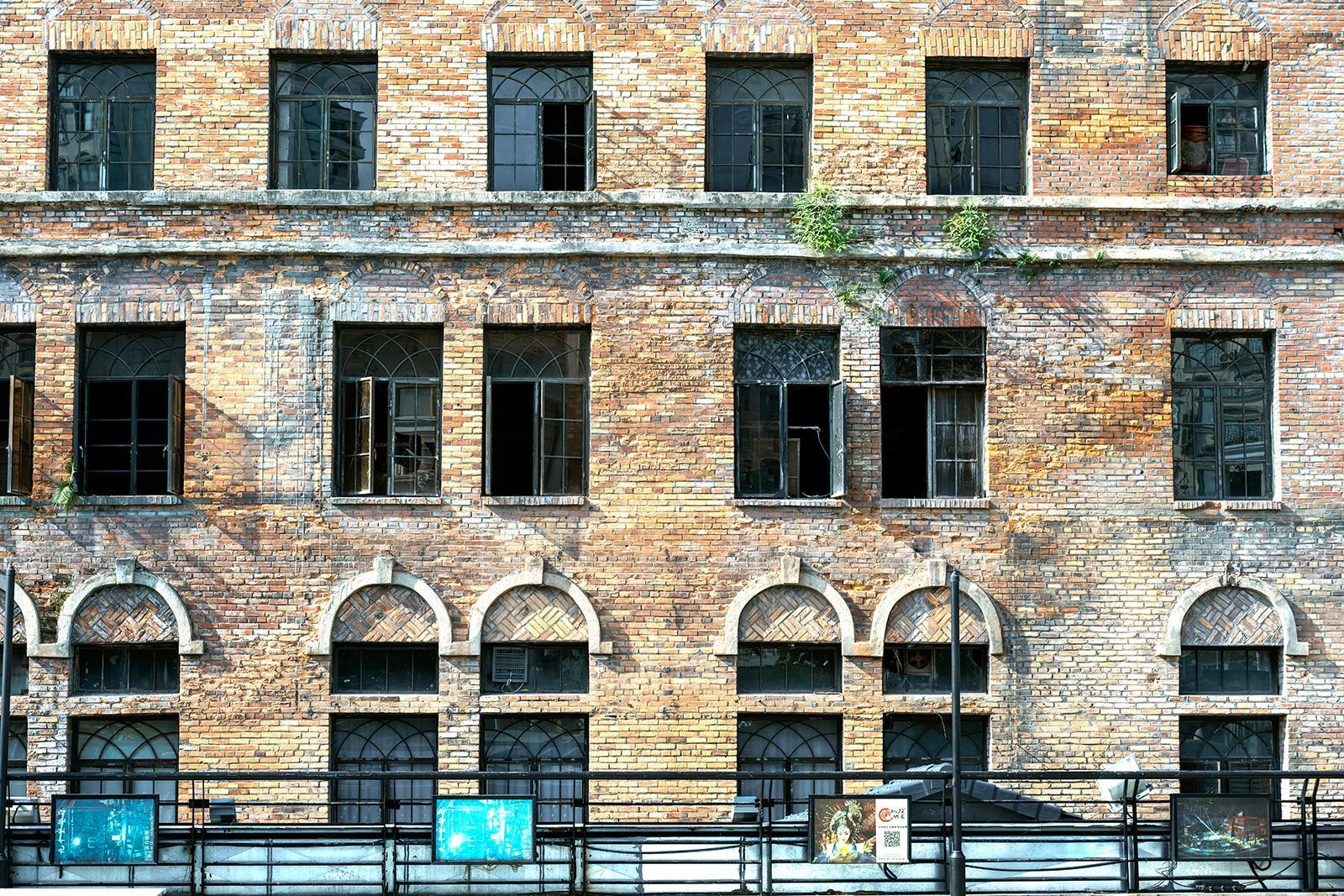

福州青年会大楼,地处解放大桥桥头,台江苍霞洲临江之畔,与烟台山隔江相望。它是中国建筑史上最早的综合楼之一,近代福州最早、最大的综合性大楼,由清末民初杰出的爱国华侨领袖、民主革命家、教育家黄乃裳牵头募资兴建,1914年开工建设,1916年3月建成。它格局壮丽、气派非凡,是福州城市中轴线上的重要地标。

青年会大楼处于福州城市历史文化中轴线南端重要节点,是一栋典型的近代欧式红砖建筑。楼宇无言,诉说着往日辉煌——陈宝琛、林纾、严复、萨镇冰、冰心、林徽因等名人在这座大楼次第登场;侨领巨擘黄乃裳慷慨捐资,奔走筹建青年会大楼,百余年前的义举,为福州城留下不朽的印记……

今日,福州市归国华侨联合会、福州日报社联合推出的《福州侨厝——有福之州·侨厝流芳》走进地处解放大桥桥头、台江苍霞洲临江之畔的福州青年会大楼,感受它那光耀南台的往事。

月色流照的南台高楼

作家郁达夫一生中,曾两次游历福州。1926年,他从广州乘船往上海途中遭遇大风,逗留福州两日,留下惊鸿一瞥的美好印象;1936年,他应时任福建省政府主席陈仪之邀第二次来到福州,寓居两年多,在青年会大楼四楼一间临江房间居住了五六个月之久。他在所著《闽游滴沥》中描绘了青年会的月夜,“在南台的高楼上住下的第一晚,推窗一看,一轮将次圆满的元宵前的皓月,流照在碎银子似的闽江细浪的高头”,将闽江比作“中国的莱茵河”,更把福州与民国未建都前的南京,并列为南方最宜居的城市。叩问历史的细节,闽江边月色流照的青年会大楼,或在郁达夫闽地记忆的深处,烙下了挥之不去的印记。

青年会大楼占地面积3000多平方米,建筑面积8156.40平方米,整栋楼外墙由红砖所砌,楼体方正,风姿壮丽,前楼三层,后楼四层,中间由天井连通,深阔明亮;楼内砖木结构,大跨度的走廊拱券连绵不断,高低错落,上等楠木铺设的地板至今完好,罗马式柱础坚实古朴。

大楼由美国芝加哥的沙塔克-何塞建筑事务所设计,包含当时最时尚的使用功能——台阶式电影院、游泳池、健身房、阅览室、理发厅、西餐厅、台球室、室内篮球场、室内排球场、乒乓球室、办公室、会议室和学堂。福州第一部无声电影在这里放映,福州当时唯一的室内灯光篮排球两用球场在这里启用,作为远东地区名噪一时的城市综合建筑,这里是当时社会进步青年向往的地方。

拓荒异邦的志士先贤

1849年,黄乃裳出生于闽清县六都湖峰(今坂东镇湖头村),家庭清苦贫寒,只能半耕半读。他天赋敏学勤思。1872年,黄乃裳协助美以美会创办福音、培元两家书院,1881年又创办英华书院,为底层青年寻求上升渠道打开一扇窗。此后,三家书院陆续培育了一大批革命先锋和各界人才,在福州乃至中国历史上都有影响。

1896年,黄乃裳在仓前山创办福建近代第一张报纸《福报》,鼓吹变法维新,鼓励发展民族工商业,在南台的茶亭、上杭街、霞浦等处均设售报点。1898年,黄乃裳进京科考,积极参与公车上书与变法维新。失败后,他被清廷列入通缉名单第11位。脱险离京返乡后,他眼见乡人困苦无依,决定组织移民,到南洋建设一个“理想王国”,为家乡贫苦同胞开辟谋生出路。

1900年,黄乃裳在英属沙捞越发现了一片上好的垦荒创业之地——诗巫。他谒见沙捞越第二代拉者,被任命为诗巫“港主”,并签订农垦条约17条。怀抱着对故乡的思念和美好期待,黄乃裳将诗巫命名为“新福州”。他分三批从闽侯、闽清、永泰、古田、屏南等县邑招募农、工、商、医等各种人才共1118人,到诗巫开垦移居。在诗巫,他与垦民食共席、睡同榻,尝尽瘟疫、恶劣气候、野兽虫蛇等困苦,种上作物,养起家禽,成功引种胡椒、油棕、可可,陆续建起医院、商店、会馆、学校,事业井然有序。

1904年,黄乃裳告别了苦心经营5年的“新福州”垦场,离开了沙捞越。诗巫这座“新福州”存续至今,成为马来西亚沙捞越州第二大城市,福州族群繁衍壮大,保有福州话、闽剧、婚丧喜庆、饮食、服饰等传统,俨然是一座“中国福州城”。

民主革命的元老先驱

1906年,黄乃裳受邀前往新加坡拜谒孙中山,加入同盟会。回国后,他便履行起福建革命事业之责,成为闽粤两省与南洋同盟会的中介。1911年起,黄乃裳兼任当年创办的英华、福音、培元三书院的教务长,三院学生大多加入青年会。其间,他在福州仓山组织桥南社体育会,借青年会体锻之便,培养革命力量。

武昌首义之后,光复福州迫在眉睫。1911年11月8日夜,黄乃裳以三书院教务长的名义,集结了30多人的炸弹队。11月9日拂晓,起义部队向福州清军发动进攻,黄乃裳手擎十八星红方大旗,自桥南机关部出发,率体育会、南台商团、学界共300余人穿行南台,浩浩荡荡入城,为福州光复起到了重要作用。

福州光复后,黄乃裳担任福建军政府要职并负责筹款事宜。他发挥侨领优势,向福州南洋富商、城内士绅募款170多万元,帮助新政府渡过初期的财政难关。他还在位于南台的大庙山设立织工女校,该校后迁址改名为闽南染织女校,开我国妇女职业教育之先河。

募捐大楼的左海侨领

1910年,年高德劭的黄乃裳被选为福州青年会会长。福州青年会原服务教会学校青年学生,后亦接纳各界进步青年和成人。因发展迅速,青年会的会所亟待扩容重建。

1910年,美国白宫召集富商开会,为青年会拓展海外事业筹款。福州摊得11万元的建筑费用支持,但必须在1911年6月1日前募集至少4.5万元,购买合适的地块,才能得到捐款。福州青年会得知这个消息时,已是1911年3月15日,时间万分紧急。黄乃裳作为会长,出于“匡一辈年少之人道德”的责任感和使命感,顶着巨大压力,拉着当时福州西药洋行——达尝堂的老板许子安,在限定的时间内,共同筹集资金5万余元,购进苍霞洲临江、近万寿桥畔的地皮。史载当年黄乃裳为按时筹得购地款,用尽各种办法,包括开展演说、科技展示、报刊密集宣传等。他更是在万寿桥旁设立一巨大“倒数计时牌”,言明距青年会筹款期限还有多少天,引得人们纷纷驻足围观,富商大户、热心民众都加入筹建青年会的捐款队伍,数周便凑齐了款项。

购得苍霞洲临江宝地后,福州青年会得到了美国总统西奥多·罗斯福12万美元的募赠。1914年6月,青年会南台会所开工建设,1916年3月建成。青年会秉持“德智体”的三育理念,用丰富的活动、充裕的场所,引导青年进步,重视青年身体素质,有完备的体育设施、专门的体育课堂及比赛;让青年接受卫生保健教育,参与福州疫病的宣传、防治等;运用当时先进的幻灯片、电影教学、教育演讲等普及科学知识和进步思想。由黄乃裳一手创建的青年会学校,从“老福州”口口相传的“商专”,衍变成如今的福建商学院。

活化利用的城市聚落

如今,以青年会大楼为核心,延展出青年广场建筑群:“邮局咖啡”、新华书店“不可思议”创意空间,同样以红砖风格建造,其内部空间和业态颠覆了人们对邮局和新华书店的刻板印象;清水砖连廊的青年桥,串起青年广场与上下杭;宽阔的大草坡,与江景融于一体,魂穿“大碗岛星期日的午后”;楼内,各种创意餐饮、民谣酒馆、摄影、音乐多元业态层出不穷……青年会大楼,不仅是地标,不仅是近代福州变迁的见证,更打造着新世代的城市聚落,焕活“闽江之心”,让侨领先贤造福桑梓的精神,永远闪耀盛世南台。(唐宜 陈鉴瑜/文 林振寿/摄)

福州有侨 厝厝情深

“厝”,家的昵称,侨的眷念。福州作为全国著名侨乡,侨厝众多,特色鲜明。历经岁月洗礼的侨厝有着怎样的家国故事?光阴荏苒后的侨厝如今又是什么样貌?

福州市归国华侨联合会、福州日报社联合推出《福州侨厝——有福之州·侨厝流芳》专题,走进大美侨厝,追寻侨史印迹,聆听侨乡故事,感受家国情怀。

闽公网安备:35010202000722号

闽公网安备:35010202000722号